为一年多挣2万 53岁工人每天主动干15小时

摘要:在福建一个制鞋工业区,不少50岁以上女工每天工作11个小时后,晚上继续干2-4小时的“穿鞋带”计件兼职。从2024年3月开始,复旦大学新闻学院博士生朱战缘跟着她们,做了田野调查一年,发现和外界想象不同——这些女工经济压力并不算大,是“主动过劳”,甚至有人用“有瘾”来解释自己的行为。

衰老到来前的焦虑,逐渐丧失的个人价值,和无处可去的虚无,将她们推向这里。没了流水线的摄像头,她们仍无意识地陷入竞争,又彼此消解被压榨的不合理。朱战缘总结,她们以此让自己的“过劳”正当化,从中获得满足感。

以下内容根据朱战缘的讲述,以及公开发表论文《“拼命”何以正当化?——大龄女性农民工主动过劳中的自我技术》等资料整理。

文丨罗晓兰

编辑丨毛翊君

“我要是机器就好了”

童鞋五颜六色、大小不一,像潮水涌来,我要给它们挨个贴标。这是流水线后段倒数第三个位置,周围多是50岁左右的普工,做垫面衬、整理鞋带、塞纸、洗鞋、打小包装等等。开始几天我都很慌乱,跟不上趟,下班还在弄。

一天最多时要做3000双鞋,流水线开到每分钟300转,每人每分钟要处理几双,跟打仗一样。这时就会爆发争吵:上一个环节的人出了错,你要把东西还给他,耽误自己的进度;太慢了,等得无聊;太快了,前面的人指责你做事不行。

有个女工叫谢思兰,在流水线的后段塞面衬,类似鞋垫的一种东西,处于后段的前端,这个环节很重要,鞋码出错了会连带后面。她没出过错,用手一摸就知道垫得平不平顺。她的上一环是冷冻定型,鞋就比较硬,有时带拉链,她放一下面衬手就会被割一下。女工们的手都很糙,谢思兰的更有特点,指甲贴着手指长,内扣。

她是江西人,53岁,个头不高,微胖,打扮很朴素,笑声特别爽朗,看起来才40岁。不过,当她在流水线上打瞌睡,一下就显得很老。她长期缺觉,是流水线上打瞌睡最多的,晚上加班,白天补觉,又因为做得快,所以不影响进度。

展开全文

我每次来一双鞋就得弄,但她弄得快,可以堆了六七双鞋再开始。干活快,让她有成就感。以至于想回家推进儿子订婚时,她去辞职,老板娘只批了几天假,她一直强调是人家舍不得她走。

后来我才知道,当时老板娘请她去办公室聊,先拿出几双鞋,谢思兰以为要送她,但一想是童鞋,家里还没有孩子,不需要。结果老板娘说,验货时这里有几双面衬垫错了,但是我拿了下来没有说,也没有跟管理讲。

谢思兰一下反应过来,原来是说我有错,但你还愿意留我在这干。她马上就说,面衬不是她垫的,这是翻箱的时候别人垫的。不过,她还是留了下来,原本打算就干到年底,不知为什么过完年又来了。

谢思兰在给鞋子打胶和垫面衬。

我干了10天临时工,就已经每天晚饭都不想吃了。22点下班后,回到出租屋必须要先躺一会儿。考虑到没时间推进研究,我跟老板娘坦白身份,她意外地很支持我的研究,理解为我是“想知道60后、70后打工人在外漂泊的酸甜苦辣”。此后,我游走于不同车间。

体验了不同环节,我才理解到,没有任何人故意要快或慢,工人会逐渐变得跟流水线的速度一致,尽可能保证自己这一关不出问题,因为害怕耽误了所有人。

流水线下面有个指针可以调,有次有工人悄悄把速度调慢了,部门管理很恼火。前段有个拉帮的工种,每拉一个踩一下机器,可以掌握数字,但这种信息不会流传,所以中后段的人都不清楚,很难掌握到生产的进度。

流水线的履带很长,最怕一双鞋踩到另一双鞋上。我专门问工人,每个工种以前是几个人,才知道为了省钱,有些减了员,那就百分百跟不上。但没人会认为根本原因是转速太快,超越了人的身体极限,只会觉得干不赢就是自己的事,是我不行。

我之前老被人嫌弃慢,或者听见忽然传来的管理呵斥,也觉得是自己的问题。有人教我,想更快是有诀窍的,关键在拿起鞋盒的手势,用左手的大拇指和食指、中指捏,不要解开将10个盒子绑一起的带子,直接从中间抽出来。

熟悉了后,我也开始有各种情绪,嫌弃别人。有个新来的80后女工跟不上,会出错,我发觉心里有点得意。有次,我顶替工人操作机器,那一瞬间我甚至想,我要是机器就好了,这样就不会出错,不用担心跟不上。

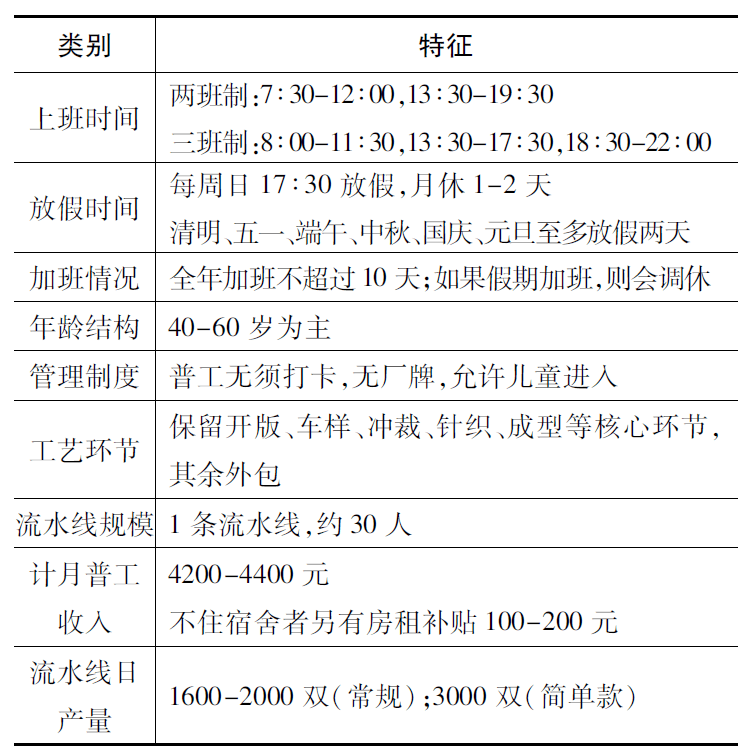

小型鞋厂概况。

厂里还有监控。老板在办公室没事就看,和客户喝茶聊天,屏幕放在茶桌上。他很严肃,看到工人说笑就过去,所有人紧张得马上低下头。每个人都对老板有畏惧感,因为这是“家工厂”。老板夫妻是外地人,害怕重蹈以前本地人的覆辙,被外人进入到核心管理从中捞钱而垮掉,他们习惯亲力亲为,所有事都要自己把控。

老板娘走温情的控制策略。对接触到的工人她态度挺好的,对老乡稍微照顾一点。车样工姐姐技术好,做的鞋漂亮,客户很满意,不能替代。老板娘就送她吃的,给她小孩买衣服鞋子,有事可以迟到早退,但不会加工资。

在这个厂里没人请假,有事就找人帮忙顶班。请假会倒扣钱。有对夫妻生病请假,看到工资条吓了一跳,还能这么玩——不但要扣当天的工资150块,而且请临时工的费用也要工人额外承担。这对夫妻说,明年再也不来了,要去找老板理论。正说着话,老板上来了,他们什么也没说。第二年,他们还是来了,跟老板谈每人每月加200块,老板只给加50块。

工厂大多是三班制,月休只有1-2天。但我发现,下班后有八成的后段大龄女工还要去兼职穿鞋带。她们通常坐在小板凳上,鞋面10双一捆,套在一条腿上或夹在双腿中间固定,下面放两三捆鞋面来垫高。

部分女工担心鞋面被穿得快的女工穿完,会以“垫”为名“藏”一些鞋面。有的人手里空了,就直接去拿,也不怕别人记恨。鞋带没分好,或者订购时总数出了错,都会自动形成竞争。这时每个人都攥着自己手里的鞋带,不给缺的人,因为没穿完一捆不好算钱。

“越老越要拼”

相比在工厂流水线,兼职穿鞋带是女工自愿去的。在这里,她们不是处于下位,就是纯粹的劳动交换。各个工厂穿鞋带的工价差不多,每双多为0.25元,最多差一两分,这边不好就多走几步路,去别的厂。

每次月休,谢思兰都会去兼职,为当天可以穿三个班的鞋带,比上班还挣得多一点而开心。我很好奇,为什么上了十多个小时的班,仅剩的几个小时,她们都不休息?

我是复旦大学新闻学院的博士研究生,研究传播社会学。为了写博士论文,去年3月底我到福建的制鞋工业区做田野调查。10年前我父母在这里务工,我来过。

我原本想调查农民工如何使用手机,和短视频的关系。刚去一个月,很失落,我发现他们整个生活被压缩到很窄,使用手机的时间很少。导师宽慰我,在那好好生活就行。我租了房子,断断续续待了一年,进行参与式观察。

跟女工去兼职穿鞋带,我一开始很沉浸,追求速度。对于简易款,熟手一小时可穿30-40双,较难的款式则可穿20-30双,我再怎么样最快就一二十双。谢思兰应该是穿得最快的。她一直是“卷王”,有次碰到好穿的鞋面,一晚上穿了200双,赚了50块钱。

越是好穿,速度竞争越外显:鞋带穿过鞋孔时的“唰唰”声变得密集,交谈减少、抬头率降低。女工们低着头、双手并用,2-4小时不大幅挪动,不喝水、不上厕所。我也被这种劳动快感影响。虽然手指像冻僵了隐隐作痛,屁股也疼,但口干时想到喝水要起身,把腿上的鞋取下来,再去接水喝水——有这个时间我又穿了几双鞋,能挣一块钱。

穿鞋带的女工大多50多岁,受教育程度普遍为小学,来自湖北、重庆、贵州、江西等地的乡镇和农村,有的独自在此务工,有的和丈夫、儿女一起。她们总说,“挣钱就好”“挣钱比玩着强”“挣一块得一块,不挣就没得”,这是大家的打工伦理。

但我发现,大部分人已经当奶奶或外婆,而且基本上不是因为经济压力,而是风险取向下的“主动过劳”。年龄增长带来了紧迫感,她们常说“越老越要拼”“干得动就要干”,担心以后生病拿不出钱,孩子压力大,用他们的钱不舒服。

最普遍的观念是:我不想做只能依靠别人的人,多挣点存着以后有得用——能维持自己的生活,有钱给孙辈发个红包,会有面子。

谢思兰一家三口都在打工,尤其是丈夫很早出来,说儿子结婚的钱早够了,我看过她家盖的房子像别墅一样,她的老乡都夸。她讲起刚结婚时,住在很小的老房子,看她老公的弟弟住大房子,他们就挣钱从头到尾修。

她一天要打3份工。每天早上提前一个小时,7点到工厂收垃圾。中午也穿鞋带,回宿舍迅速煮个面条,十几分钟吃完就去。因为穿鞋带,她一年多挣2万块。

女工们在兼职穿鞋带。

我渐渐感觉到,阿姨们想从穿鞋带中获得价值感。身边没有其他渠道可供借鉴,为了家多挣一点钱,成为她们唯一的价值来源。在家庭内部,由于受教育机会不平等、劳动力廉价且缺乏替代选择等结构性弱势处境,她们想通过主动过劳来实现“家兴”。

谢思兰过去主要在家照顾孩子,卖小吃,干建筑的丈夫是家里的经济支柱。孩子大了,她想自己挣钱,对这个家有价值。一开始她去大鞋厂当技术工,还获得过先进个人的荣誉和奖金。为了和老乡有个照应到了小厂,但技术工没坑位,她转而当了杂工。

杂工每月薪资比技术工低1500-3000元,她们就想用兼职补足差额。谢思兰一直不间断地穿了4年鞋带,几乎不休息。相比月结的工资,兼职多是即时结算薪酬,容易带来更直接、更密集的劳动获得感,“喜欢马上钱到手”。

流水线速度超过了一个人的极限,如果有人能应付下来,大家都会觉得很厉害。谢思兰就是这样的人。她的一位老乡,看见她穿鞋带赚钱也来了。去年大半年,两人每晚一起穿鞋带,对方会暗暗跟谢思兰较劲,想穿得比她多。可谢思兰太快了,她比不过。其实她家条件比谢思兰家更好,孩子都结婚了,儿子在儿媳家开的公司上班。

谢思兰还会跟家人比工资——她老公在建筑工地上干技术工,一天三四百,他儿子做机修,一天能有五六百。她觉得他们挣钱都比她多,显得自己一天只挣这么一点钱。她说,既然出来了,就要抓紧时间挣钱,以后回家再休息。

彼此的一致性

我跟着女工们去穿鞋带时,看到她们嘻嘻哈哈的,有人聊得忘乎所以,手上动都没动一下。她们用方言喊“姐姐”“妹妹”,家里很私密的事都分享,回顾过去,总结人生经验,还搬出抖音视频印证自己的说法。

她们持续穿鞋带的原因,我觉得部分是因为孤单。从我自己的体验来说,对穿鞋带渐渐疲惫,不想去了,但每当回到出租屋,就感到生活十分乏味,又想待在有人的地方。女工们好些独自来打工,出租屋和宿舍又都是单人间。

来穿鞋带的有3名男工,而且是偶尔来。他们不为了挣钱,也是觉得这里人多热闹。他们穿得很慢,数量也没那么多,穿了二三十双,说不行了,就出去抽根烟,喝个水,再回来坐下接着干。阿姨们很少起身。

工业区所在的村地处城乡接合部,大部分女工的活动半径是一公里,周围有菜市场、快餐店、鞋服店、手机店等,可以解决绝大部分基本需要。最重要的是,一公里内分布着十余家鞋厂。紧凑的劳动时间安排压缩了她们的日常生活时间与活动范围,兴趣爱好不能得到发展,刷手机久了也无聊。

一处工人租住房间的走廊。

谢思兰喊我“小孩”,带我打开关系网,第一个接受我的深度访谈。遇上端午、中秋,她就休息,早早去市场买菜,做她老家的猪蹄、米粑,请我去宿舍吃,还破天荒地喝雪碧。她和老公联系少,儿子很少给她打电话,不想听她反复说过去的事,我因为做研究会耐心听。

谢思兰用“有瘾”来解释自己为何穿鞋带,但身体也很抗拒。有天下雨,天气冷,她说要是在家里搞点好吃的,舒舒服服吃完,在家里暖和地玩手机,多好,但她没回家。

她和周围女工都认为自己算拼,但不是太拼——猝死的,或生病的人才是。谢思兰也会说,人总还是要休息的,但需要一些理由说服自己。这时候她们统一战线,维护这种过劳的正当性,说没有不去穿鞋带的人命好,或者说我没办法。大家动机和目的一样,自然而然感觉到了彼此的一致性。

有几个60后的阿姨,早上把饭做好带到厂里,临近中午在流水线一边干活,一边吃饭。一下班,她们就跑到对面的厂穿鞋带,直到下午上班,晚上继续这样,吃中午的剩饭。比起这样的极端案例,以及六七十岁还在穿鞋带的人,谢思兰她们就说“我五十几岁有什么不能”。

自我说服是持续性的。虽然服从于“挣钱就好”的价值体系和“越老越要拼”的紧迫感,但身体上的不情愿是真实的,要压抑疲劳、饥饿与疼痛。除了不规律吃饭导致胃病,长年低头弯腰也塑造了女工的颈背佝偻。

她们不但自我说服,也彼此说服。穿鞋带习惯“凑整数”,避免总收入出现零头。一位女工穿了80双想离开,“包头”——工厂的鞋带一般外包给一位工头,被称为“包头”,大多数也是大龄女工——劝她穿够100双。穿够了100双,时间不到“包头”和多数女工默认的最晚收工时间24点,大家则劝她再穿会儿,“来都来了,多穿点再走”“再穿几捆,等会儿一起走”。

谢思兰很积极,不像很多阿姨固定在一个地方穿,她四处比对,哪里价格高去哪里,即使一双只多一分钱。我有时觉得她想得太周到了。流水线上要翻箱——鞋出问题,所有人统一清洗——谢思兰嫌别人慢,说每个人分一些,她很快就干完,早点去穿鞋带,“我们既浪费了自己的人才,又浪费了老板的电”。

她喜欢对流水线上的事情发表评论,说怎么更快。和她一样,很多工人都会合理化现状,有人抱怨工资低,管理说没人强迫你来,他马上认同。我渐渐明白,处境既然没办法改变,只有这样心里才会舒服一点。

女工在流水线上剪线头。

后来,我发现所有人都“没办法”。有天,一个老油条男工突然反问我,为什么实行了这么多年的双休,我们从来都没有?我很难回答。他给出解释,“从上到下都习惯了。”

的确,客户都在周末过来。老板娘更是全天在厂,老板晚上出去喝酒潇洒,她还是加班。有天,工厂就剩一些女工在穿鞋带,老板娘和我谈心,说后悔当年高中辍学,没好好读下去。她不喜欢现在的生活,最大的动力是培养好两个孩子。她也不觉得自己太拼,别的厂都是这样的。大家都在竞争,三班制的工厂大部分做国外的订单,有时候赶进度要出海,就要通宵赶货。

有次我问一个阿姨的爱好,她说是挣钱。我再追问其他,问她不想玩吗?她一开始不想说,后面突然笑了:“会有人不想玩吗?”

(本文图片皆由朱战缘提供。为保护隐私,朱战缘对文中的田野对象做了化名处理。)

评论